未来は自分たちで変えられる?日立の万博担当がたどり着いた、明るい未来の描き方

2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」のプラチナパートナーとして、「Society 5.0と未来の都市」をテーマにKDDIと共同展示を行っている日立製作所。まもなく閉幕を迎える9月下旬、万博プロジェクト担当の社員を訪ねて、キャリア採用で日立に入社した犬尾が会場へ。今だから話せる裏話、そして万博からその先の未来 “next” に向けて……。トークの一部始終をお届けします!

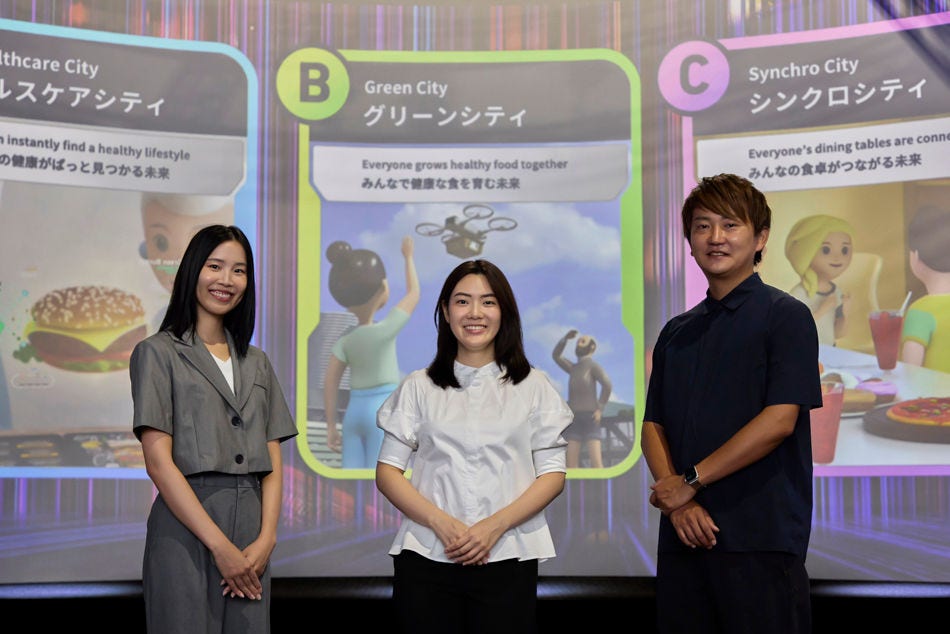

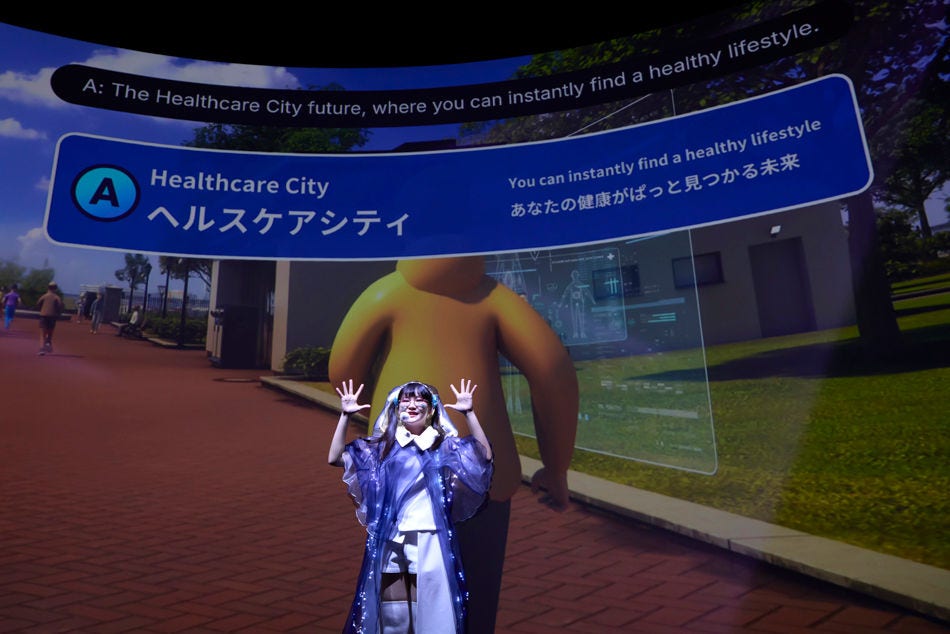

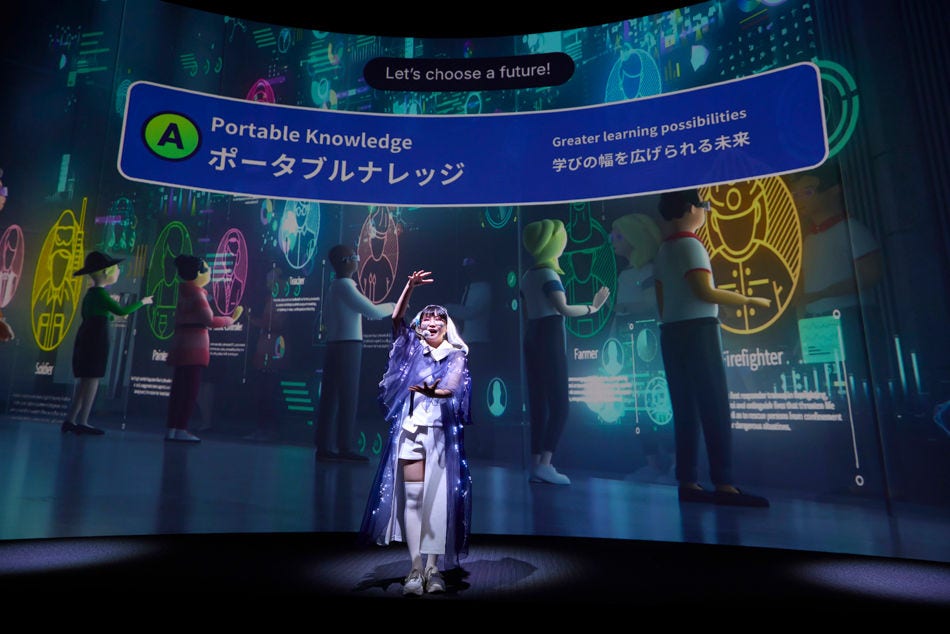

大阪・関西万博の「未来の都市」にて、日立製作所とKDDIが共同出展した「Mirai Meeting」。「未来は自分たちで変えられる」をコンセプトに、来場者が未来の社会課題に対する解決策を自ら選択し、その結果として都市の未来がどのように変わるのかシミュレーションできる。120人の来場者が一緒に2035年の未来について考える、シアター形式の「Mirai Theater」と、大型タッチパネルに映し出される課題に向かってボールを投げる、ゲームコーナー仕立ての「Mirai Arcade」の2つの体験型展示で構成。

犬尾:

「未来の都市」で、日立とKDDIさんの共同展示を体験してきました。面白かったです!

安井:

うれしいです! 「Mirai Theater」と「Mirai Arcade」、犬尾さんが特に印象に残ったのはどちらですか?

犬尾:

「Mirai Theater」です! 提示された選択肢から自分が望む未来を選んでスマホをスワイプすると、投票結果がすぐに大画面に表示されて「おお!」と思いました。

福丸:

120人が一斉に何かを選択する機会なんて、普段ないですからね。家族や友人と話しながら選んだり、お互いの選択を見せ合ったりする経験はかなり新鮮だと思います。

安井:

そうですよね。私は毎日会場の様子を見ていますが、来場者の年齢やタイプによって、選択される未来が変わるのが面白いなと感じています。

犬尾:

“2035年の未来”として映されるシーンでは、日立とKDDIさんの技術を使って、人がイキイキと生活している様子を見ることができますよね。もし技術を真正面から説明したら小難しい話になってしまいそうですが、楽しく体感できる場になっているのが印象的でした。

犬尾:

ところで、大阪・関西万博全体も、「未来の都市」展示も大盛況ですが、ここに来るまでいろんなご苦労があったのではないでしょうか。今だから話せる裏話もぜひうかがえればと思います!

福丸:

裏話……山ほどありますよね、安井さん(笑)。

安井:

はい(笑)。私たちは「未来の都市」の「Society 5.0をめざす未来の都市=経済発展と社会課題の解決を両立する人間を中心とした都市の姿を浮かび上がらせる舞台」というビジョンに共鳴し、全体のコンセプト策定段階から深く関わってきました。一方で開幕前は、大阪・関西万博に対してややネガティブな空気感もありましたよね。私をはじめ万博担当のチームは、万博特設サイトをつくってPRしたり、社内でも万博のプラスイメージを周知したりと、小さな打ち手を地道に積み重ね、2〜3年かけて気運を盛り上げようと奔走していたんです。

犬尾:

そんなに前から……!

安井:

次第に周囲の反応がポジティブに変わり、無事に開幕までたどり着いたときは、本当に胸がいっぱいになりました。福丸さんはどうですか? たとえばKDDIさんとの終わらない会議とか……。

福丸:

ありましたね。展示でどんな技術を打ち出すのか、絞り込んでいる段階では、最初はどちらも「自社の推し技術を入れたい!」と主張して、まったく譲らなかったんです。8時間ぶっ通しの会議を、2日連続でやったこともありましたね(笑)。

安井:

お互い会社として考えていることや背負っているものが異なるからこそ、最初は議論がなかなか進まなかったんですよね。

福丸:

でも不思議なことに、そのくらい話し尽くすと、お互い凝り固まっていたはずのものが、だんだんとバウンダリー(境界線)が解けていくように、いい意味でどうでもよくなっていったんです。次第に誰が日立の社員で、誰がKDDIさんの社員かわからない状態になって、すーっとアイデアがまとまっていきました。

安井:

途中から日立とKDDIさんで「1つの会社」という感覚すら芽生えてきましたよね。閉幕間際の今となっては、連帯感しか感じません。

犬尾:

お互いの心の内をさらけ出して徹底的に対話することで、バウンダリーをなくしていく。世の中的には“効率重視のコミュニケーション”が主流かもしれませんが、これは意外と新しい視点なのかもしれませんね!

犬尾:

ところで、日立とKDDIさんの共同展示のコンセプト「未来は自分たちで変えられる」はどのように生まれたんですか?

福丸:

発端は、「未来の都市」のクリエイティブディレクターを務める古見修一さんと話したことだったと思います。従来の万博では展示者側から来場者へ、「これが未来の姿だ!」と世界観を提示するような形が主流だったかもしれません。でも、それはもう違うんじゃないかと。未来に対する願いは、一人ひとり違います。それなら、来場者が自ら「あるかもしれない多元的な未来」を想像してみる機会をつくり出せたら面白いよね、という話になったんです。

安井:

今の時代の空気にも、合っていますよね。

福丸:

近ごろは、プレイスタイルを自由に選択できるゲームなども多いし、ユーザー自らがクリエイターとなってコンテンツをつくり、SNSで発信することもできます。だから、今回の展示がこういう形になったのは、ごく自然な流れだったように思います。

犬尾:

それで、「来場者がつくりたい未来を自分で選べる」という企画が生まれたと。

福丸:

そうですね。来場者が選べる未来の選択肢には、日立とKDDIさんの技術を活用して、人々が自分の可能性を広げて幸せになる6つのシーンを用意しています。シーンを描くにあたっては、まず幅広い日立の事業領域においてどんな技術が使われているのか、社内の研究者に入念なヒアリングを行うところから始めました。

犬尾:

何人くらいにヒアリングされたんですか?

福丸:

50人以上。そのおかげで社員の僕でも初耳の、目を見張るような技術をたくさん知ることができました。ただその一方で、展示者としては“技術”の話に寄りすぎて“人”が置き去りにされる状態は避けたいなと強く思ったんです。

犬尾:

“人”が置き去りにされる状態……。

福丸:

言い方を変えると、「この技術ですごい未来を実現できるぞ!」と技術のみにフォーカスを当てるような展示にしてしまうと、人は技術を受け身で享受するだけの存在になってしまいます。僕たちがめざしたのはそうではなく、来場者に「この技術を使えば、自分の可能性をこんなふうに広げられるかも」と想像を巡らせてもらう場にすること。技術を自分ごと化してもらうにはどうすればいいか、社内でとことん話し合いました。

犬尾:

なるほど! 一人ひとりの「自分らしい未来」に、技術がそっと寄り添うようなイメージですね。

安井:

会期中、親子が未来の選択肢を前にして、「どれがいいと思う?」「なんでこれにしたいの?」と、言葉を交わす風景を何度も見かけました。実現したい未来のカタチはそれぞれに違うからこそ、自分の意見を発して自ら未来をつくっていくことが大切だと体感してもらえた気がして、「やってよかった」と感じています。

福丸:

ぶっちゃけて言うと、日立の仕事って“縁の下の力持ち”的なものが多いと思うんです。社会インフラのシステムを、5年から10年かけてコツコツと実装していくのが僕たちの日常風景で、技術単体で見栄えのよい風景をつくり出そうとすると、その過程や文脈が失われて嘘っぽくなると思いました。

安井:

人々の安全・安心な暮らしを見えないところで支えているような技術が多いですよね。

福丸:

僕が以前担当した鉄道の運行管理システムでは、それこそ目が点になるほど膨大で緻密なシステムを組んでいるけれど、それで得られるのって「時間通りに電車が来る」という当たり前の日常なんです。だからこそ、社会の新たな当たり前とそれを支える技術をどう表現するかにはこだわりましたね。

犬尾:

なるほど。展示の中で表現されている未来のシーンには、実際に社会実装の見込みのある技術が盛り込まれているそうですね。私はつくりたい未来のひとつに、身につけたデバイスによって自分の健康を街が見守ってくれる「ヘルスケアシティ」を選びましたが、単なる夢物語ではない、本当にありうる未来を描いているところに説得力を感じました。

福丸:

犬尾さんが選んだ「ヘルスケアシティ」は、日立市との共創プロジェクト「住めば健康になるまち」のビジョンにも近いですね。デジタルを活用したさまざまな課題解決を通じて、日立グループの事業の種を探しているみたいですよ。

犬尾:

そうなんですね! ちなみに福丸さんが惹かれる、未来を拓く技術はどれですか?

福丸:

たとえば、熟練者の指先の繊細な動きをデータ化して学習できるセンサー付きグローブ「FREEDi」なんて、なかなか面白いと思います。今、熟練工の高度な技が次世代に受け継がれないことが、社会問題になっているんです。この技術を活用することで「ポータブルナレッジ」が可能になって、みんなの学びや仕事選びの幅がグンと広がるはずです。

安井:

今回の「未来の都市」は、日立とKDDIさんを含めて12の企業・団体が協創してアトラクションを展開しています。実は今、これらを一過性のもので終わらせないために、各社の営業チームが具体的な事業化に向けた話し合いを進めているんです。

犬尾:

いろんな人たちの知恵と技術を掛け合わせ、協創していくことができれば、未来の可能性は一気に広がりそうですね! 正直に言うと、今日お二人の話を聞くまでは、万博って「ものすごく大きな文化祭」くらいに思っていたんです。でも、そうじゃない。人と人が触れ合って交流し、次の動き・次の事業・次の未来を生み出す「きっかけづくりの場」でもあるんだと気づきました!

福丸:

犬尾さん、今度は僕から質問させてください(笑)。日立に入社して数ヵ月間、働いてみてどんな印象ですか?

犬尾:

みなさん、「目の前の課題をどう解決するか?」をポジティブに、しかも当たり前のこととして考えて行動している姿が、すごく新鮮に感じています。「Inspire the next」にあるとおり、まさに「“next”を考える会社」だなって。

安井:

わかります! 自分で考えて、自分で“next”をつくり出していくカルチャーというか。そしてそれって、今回の共同展示のコンセプトである「未来は自分たちで変えられる」とイコールだと思うんです。

福丸:

そうですね。ただ、「Inspire the next」とか「未来は自分たちで変えられる」と言われると、遠くの漠然とした理想像を描きがちですよね。大切なのは、“next”をどこに置くか、その距離感だと感じています。僕自身は、試行錯誤的に絶えずいろんな方向に探索していく感覚を大切にしたい。そうすれば、少しずつでも着実に前へ進んでいけると思うんです。

犬尾:

“next”を置く場所は人それぞれ、状況によっても違いますよね。今、自分が置かれた状況のなかで自分で“next”を設定できたら、仕事も前向きに取り組めそうです。

最後に、お二人にとっての“next”を教えていただけないでしょうか?

安井:

テクノロジーはどんどん進化する一方、社会には課題が山積みですよね。だからこそ、技術を持つ私たち日立の役割は、とても大きいと思っています。これから「未来の都市」を協創した12者とも手を携えて、多くの知恵と経験と技術をひとつにして、みんなが笑顔になれる社会の道筋を探っていきたいです。

福丸:

社会には本当に多様な人がいて、それぞれに想いや目標は異なりますよね。だから日立は、対話を通して個々の課題意識に寄り添いながら、多元的な課題設定を試行する存在でありたいです。

犬尾:

今日は学びと刺激をたくさんいただきました。福丸さん、安井さん、ありがとうございました!